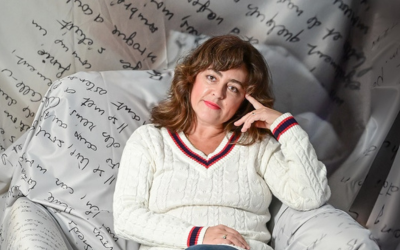

Roshanak Daryoush wurde 1951 im Iran geboren. Sie kam als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland, ging hier zur Schule, studierte und engagierte sich in der CISNOU, der Konföderation der iranischen Studenten, und beendete ihr Studium der Politikwissenschaften und der Soziologie in Hannover und München mit Auszeichnung. Nach dem Ende des Schah-Regimes im Februar 1979 kehrte sie nach Teheran zurück, wo sie ihren Namen auf einer Liste von Personen fand, die bei der Einreise in den Iran sofort verhaftet werden sollten. Mit ihrer Freude über die Revolution Ayatollah Khomeinis war es bald vorbei: Vergebens bewarb sie sich an iranischen Universitäten um eine Dozentur, die neuen Machthaber hatten die Aktenbestände des Geheimdienstes SAVAK übernommen. So begann Roshanak Daryoush freiberuflich als literarische Übersetzerin zu arbeiten. Manès Sperbers Buch Wie eine Träne im Ozean, das weltweit große Beachtung fand, verbreitete sich dank ihrer Übersetzung sofort auch im Iran. Sie übertrug Texte von Jean-Paul Sartre und Leszek Kolakowski, von Siegfried Lenz, Lion Feuchtwanger und Maurice Merleau-Ponty. 1983 heiratete sie den Journalisten und Übersetzer Khalil Rostamkhani, 1989 wurde ihr Sohn Kaveh geboren. Als sie sich für die Gründung eines iranischen Schriftstellerverbands engagierte, geriet sie massiv unter Druck, wurde von Geheimdiensten überwacht und wiederholt verhaftet. Ende 1997 wurden mehrere ihrer Kollegen entführt und wenig später ermordet. Gegen Roshanak Daryoush wurde ein Haftbefehl erlassen, sie flüchtete nach Deutschland und konnte Anfang 2000 als Stipendiatin des Writers-in-Exile Programms nach München ziehen. Im April desselben Jahres war sie in Berlin auf einer von der Heinrich-Böll-Stiftung organisierten Konferenz als Dolmetscherin tätig. Als die übrigen Teilnehmer im Anschluss an die Tagung in den Iran zurückkehrten, wurden die meisten von ihnen festgenommen. Auch ihr Mann, Khalil Rostamkhani, der in Teheran die Vorgespräche zur Konferenz gedolmetscht hatte, wurde in seiner Wohnung verhaftet. Ihr Sohn konnte 2001 zu ihr nach Deutschland kommen. Bis November 2002 war Roshanak Daryoush Stipendiatin des PEN-Programms. Am 1. November 2003 erlag sie einer schweren Krankheit.

Foto: privat