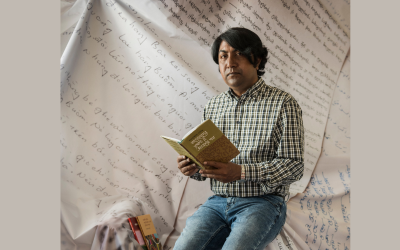

Erik Arellana Bautista, geboren 1974 in Bogotá, ist ein kolumbianischer Menschenrechtsaktivist, Dokumentarfilmer, Journalist und Autor. Er gründete eine Stiftung, die nach seiner Mutter Nydia Erika Bautista benannt ist und arbeitet unermüdlich gegen das Vergessen der im bewaffneten kolumbianischen Konflikt Verschleppten und Verschwundenen. Arellana Bautistas Mutter, die in den achtziger Jahren politisch im Untergrund arbeitete, wurde 1987 durch kolumbianische Paramilitärs entführt und ermordet. Aufgrund seines Engagements wurde auch er verfolgt und bedroht. Von 1997 an lebte er zehn Jahre in Deutschland, hier konnte er Audiovisuelle Kommunikation an den Kunsthochschulen in Kassel und Weimar studieren, begann literarisch zu schreiben und Dokumentarfilme zu drehen. Immer wieder kehrte er zu seinem Hauptthema zurück: Die Verschwundenen und der Schmerz ihrer Angehörigen. „Das Verschwindenlassen löscht die Geschichte jedes einzelnen Menschen aus“, schreibt er. 2006 kehrte er nach Kolumbien zurück, um als Journalist und Universitätsdozent in Bogotá zu arbeiten. Es entstanden mehrere künstlerische Arbeiten, wie das audiovisuelle Projekt „Geomalla“ (2011), das Erinnerungsmodule und aktuelle Ausdrucksformen urbaner Subkulturen miteinander in Beziehung setzt. In seinem Gedichtband Transitos de un hijo al Alba (2011) beschäftigt er sich mit dem eigenen Schicksal als Sohn einer Verschwundenen und erzählt die Geschichte eines Volkes ohne Namen. Arellana Bautista begann damit, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und Erinnerung gegen Vergessen zu setzen, doch zunehmend geriet die Arbeit seiner Stiftung in Kolumbien unter Druck, Büroräume wurden überwacht, Mitarbeiter belästigt und verfolgt. Seine Wohnung wurde im Mai 2013 aufgebrochen und sein PC mit Informationsmaterial über jene Opfer, die von der Stiftung betreut wurden, gestohlen.

Im Juni 2014 wurde er Stipendiat im Writers-in-Exile Programm des PEN und lebte in Hamburg. Bundesweit nahm Arellana Bautista an einer Vielzahl literarischer und künstlerischer Veranstaltungen teil, hielt Lesungen und referierte u.a. an Universitäten zur Problematik der Menschenrechte in Kolumbien sowie zum Thema Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerillagruppe FARC. Außerdem war er weiterhin als Journalist tätig und veröffentlichte Gedichte in der Zeitschrift die horen (Band 261, 2016). 2017 erschienen mehrere Texte Arellana Bautistas in der PEN-Anthologie Zuflucht in Deutschland. Texte verfolgter Autoren im S. Fischer Verlag. Im August 2017 kehrte Erik Arellana Bautista nach Kolumbien zurück.